Lasst uns zunächst über Skispringen reden. Viele Menschen mögen diese Sportart langweilig und dröge finden, ich gehöre jedoch jener standhaften Minderheit an, die jeden Winter den großen Wettkämpfen entgegenfiebert und sich an den akrobatischen Leistungen solch illustrer Herren wie Janne Ahonen oder Gregor Schlierenzauer begeistern kann. In nur wenigen Sekunden beschleunigt ein Skispringer von 0 auf 100 Stundenkilometer, und im Bruchteil einer Sekunde entscheidet sich beim Absprung, ob man Zeuge eines neuen Schanzenrekordes oder eines Hüpfers auf den Vorbau wird. Nur wenigen Athleten ist es gelungen, in dieser hochkomplexen Sportart über mehrere Jahre zu dominieren, vielen Sportlern ist es maximal vergönnt, nur in einer oder zwei Saisons um Siege mitzuspringen, bevor sie sich im Heer der mittelmäßig erfolgreichen Springer einreihen.

Ein besonders prominentes Beispiel für dieses Phänomen ist der deutsche Skispringer Martin Schmitt. Ende der Neunziger war er Anfang zwanzig und gewann so ziemlich alles, was man gewinnen kann. (bis auf die Vierschanzentournee) Zu Beginn des letzten Jahrzehnts wurde er allerdings von Regeländerungen und Verletzungen so zurückgeworfen, dass er fortan nur höchst sporadisch wieder den Anschluss an die Weltspitze finden sollte. Aufgegeben hat er indes bis heute nicht - auch mit 35 Jahren stürzt sich der Schwarzwälder noch immer Winter für Winter in die Tiefe.

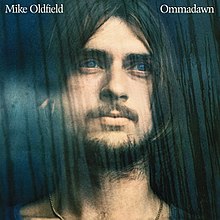

Was das alles mit dem Musiker Mike Oldfield zu tun hat? Mehr als ihr denkt. Auch Oldfield war es gelungen, in jungen Jahren einige bis heute herausragende Alben aufzunehmen. Getragen von virtuosem Gitarrenspiel verwob er auf seinen ersten vier Veröffentlichungen Folk, minimal music und Rock zu einer faszinierenden Melange. Oldfield ist heute über 60 Jahre alt und seit nunmehr 40 Jahren im Musikbusiness tätig; den Anschluss an sein Frühwerk hat er allerdings schon seit sehr langer Zeit verloren, was ihn jedoch nicht daran hindert, regelmäßig neue Machwerke auf die Menschheit loszulassen.

Dieser zweite Teil meiner großen Oldfield-Retrospektive möchte sich der Zeit zwischen 1979 und 1989 widmen - jenem Jahrzehnt, das wie kein anderes den künstlerischen Niedergang eines außergewöhnlich talentierten Mannes dokumentiert. Bis zum heutigen Tage streiten Fans darüber, ob es nun an Oldfields Plattenfirma Virgin Records, dem negativen Einfluss seiner zweiten Frau (Mikes Yoko hieß Anita), oder doch schlicht und ergreifend am Geruch des Geldes gelegen hat - egal, welche Theorie man favorisiert, das Desaster bleibt bestehen:

Ein besonders prominentes Beispiel für dieses Phänomen ist der deutsche Skispringer Martin Schmitt. Ende der Neunziger war er Anfang zwanzig und gewann so ziemlich alles, was man gewinnen kann. (bis auf die Vierschanzentournee) Zu Beginn des letzten Jahrzehnts wurde er allerdings von Regeländerungen und Verletzungen so zurückgeworfen, dass er fortan nur höchst sporadisch wieder den Anschluss an die Weltspitze finden sollte. Aufgegeben hat er indes bis heute nicht - auch mit 35 Jahren stürzt sich der Schwarzwälder noch immer Winter für Winter in die Tiefe.

Was das alles mit dem Musiker Mike Oldfield zu tun hat? Mehr als ihr denkt. Auch Oldfield war es gelungen, in jungen Jahren einige bis heute herausragende Alben aufzunehmen. Getragen von virtuosem Gitarrenspiel verwob er auf seinen ersten vier Veröffentlichungen Folk, minimal music und Rock zu einer faszinierenden Melange. Oldfield ist heute über 60 Jahre alt und seit nunmehr 40 Jahren im Musikbusiness tätig; den Anschluss an sein Frühwerk hat er allerdings schon seit sehr langer Zeit verloren, was ihn jedoch nicht daran hindert, regelmäßig neue Machwerke auf die Menschheit loszulassen.

Dieser zweite Teil meiner großen Oldfield-Retrospektive möchte sich der Zeit zwischen 1979 und 1989 widmen - jenem Jahrzehnt, das wie kein anderes den künstlerischen Niedergang eines außergewöhnlich talentierten Mannes dokumentiert. Bis zum heutigen Tage streiten Fans darüber, ob es nun an Oldfields Plattenfirma Virgin Records, dem negativen Einfluss seiner zweiten Frau (Mikes Yoko hieß Anita), oder doch schlicht und ergreifend am Geruch des Geldes gelegen hat - egal, welche Theorie man favorisiert, das Desaster bleibt bestehen:

Bevor Missverständnisse aufkommen gilt es, zunächst noch einmal eines klarzustellen: Auch in den 70ern war der englische Multiinstrumentalist nicht vollends trittsicher unterwegs gewesen. So gab es auf jedem seiner ersten Alben Momente, die aus heutiger Perspektive wie erste Zeichen kommenden Unheils wirken: Banale Melodien, käsige Akkordwechsel, uninspirierte Zwischenspiele. Die Kompositionen erwiesen sich jedoch im Ganzen als zu ausgefuchst, als dass sie von solchen Misstönen hätten zerstört werden können.

Trotz aller Sperrigkeit mancher Stücke (dies gilt v.a. für "Incantations" und "Hergest Ridge") lebte Oldfields Musik von der außergewöhnlichen Beziehung zwischen entwaffnend simplen melodischen Leitmotiven und der überbordenden Polyphonie seiner Arrangements. Der Mann wollte hoch hinaus und war sich nicht zu schade, sich monatelang zu verschanzen, um in mühsamer Kleinarbeit wahre Klangkaskaden auf Platte zu bannen. Vielleicht war es genau jener raumgreifende Wille zur orchestralen Fülle, der fast zwangsläufig eine Gegenreaktion zur Simplifizierung provoziert hat.

Schon das 1979 erschienene "Platinum" deutete an, dass Oldfield im Begriff war, sich von seinem bisherigen Erfolgsrezept zu verabschieden. Zwar bestand die A-Seite des Albums wieder aus einer langen, rein instrumentalen Komposition, doch gab es diesmal zum ersten Mal auch kürzere, teils fast schon primitive Stücke auf der B-Seite zu hören. Doch selbst die titelgebende Platinum-Suite war bei weitem nicht mehr so opulent angelegt wie z.B. Teile des Ommadawn-Albums.

Schon das 1979 erschienene "Platinum" deutete an, dass Oldfield im Begriff war, sich von seinem bisherigen Erfolgsrezept zu verabschieden. Zwar bestand die A-Seite des Albums wieder aus einer langen, rein instrumentalen Komposition, doch gab es diesmal zum ersten Mal auch kürzere, teils fast schon primitive Stücke auf der B-Seite zu hören. Doch selbst die titelgebende Platinum-Suite war bei weitem nicht mehr so opulent angelegt wie z.B. Teile des Ommadawn-Albums. Ein Highlight der zweiten Hälfte ist sicherlich das verschmitzte "Punkadiddle", welches schamlos irische Tanzmusik mit schrammeligen Gitarren verknüpft. (Es wird erzählt, dass Mike Oldfield auf diese Weise seinen Unmut über sein Label bekunden wollte - Virgin versuchte in jenen Jahren auf den schon abgefahrenen Punk-Zug aufzuspringen, was dazu führte, dass "Platinum" eher unzureichend vermarktet wurde.)

Noch viel offensichtlicher wurde Oldfields Wandel auf dem nächsten Album "QE2". Lediglich das eröffnende "Taurus 1" und der Titeltrack knackten die 7-Minuten-Marke, die restlichen Stücke waren zwischen einer (!) und fünf Minuten lang und orientierten sich in ihrer Struktur bereits stark am Popsong. Oldfield, Mk. II ging sogar so weit, ABBA zu covern, wobei gesagt werden muss, dass "Arrival" bei weitem nicht so schlimm ist, wie man vielleicht annehmen möchte. "QE2" hat seine stärksten Momente in der unverschämt eingängigen Trommelorgie "Celt" und dem fiebrigen "Conflict", das eine der lautesten und härtesten Oldfield-Kompositionen darstellt.

Noch viel offensichtlicher wurde Oldfields Wandel auf dem nächsten Album "QE2". Lediglich das eröffnende "Taurus 1" und der Titeltrack knackten die 7-Minuten-Marke, die restlichen Stücke waren zwischen einer (!) und fünf Minuten lang und orientierten sich in ihrer Struktur bereits stark am Popsong. Oldfield, Mk. II ging sogar so weit, ABBA zu covern, wobei gesagt werden muss, dass "Arrival" bei weitem nicht so schlimm ist, wie man vielleicht annehmen möchte. "QE2" hat seine stärksten Momente in der unverschämt eingängigen Trommelorgie "Celt" und dem fiebrigen "Conflict", das eine der lautesten und härtesten Oldfield-Kompositionen darstellt.Wer kein Problem mit scheußlichen Klamotten und fragwürdigen Frisuren hat, sollte sich übrigens unbedingt die DVD "Live in Montreux" zu Gemüte führen. (das Konzertvideo gibt es auch auf YouTube) Dieses 1981 aufgenommene Konzert zeigt Oldfield noch einmal auf der Höhe seines Könnens. Getragen von furiosem Drumming zelebrieren Oldfield und Band noch einmal all jene großen Momente des Frühwerks und hauchen auch neueren Kompositionen eine gute Portion Leben ein.

Oldfields Transformation zum Popmusiker war auch auf dem 1982 veröffentlichten "Five Miles Out" nicht mehr von der Hand zu weisen. Mit "Family Man" befand sich nämlich zum ersten Male ein "richtiger" Song (d.h. mit Gesang, Gitarrensolo und Strophe-Refrain-Schema) auf einem Album des Engländers. Gesungen wurde das an die Rockmusik der 70er erinnernde Lied von Maggie Reilly, einer schottischen Sängerin, deren Stimme in den Folgejahren noch einige der bekanntesten Oldfield-Hits zieren sollte. Ebenfalls erwähnenswert ist das Titelstück, ein faszinierender Zwitter aus atmosphärischem Pop und keifendem Hardrock.

Oldfields Transformation zum Popmusiker war auch auf dem 1982 veröffentlichten "Five Miles Out" nicht mehr von der Hand zu weisen. Mit "Family Man" befand sich nämlich zum ersten Male ein "richtiger" Song (d.h. mit Gesang, Gitarrensolo und Strophe-Refrain-Schema) auf einem Album des Engländers. Gesungen wurde das an die Rockmusik der 70er erinnernde Lied von Maggie Reilly, einer schottischen Sängerin, deren Stimme in den Folgejahren noch einige der bekanntesten Oldfield-Hits zieren sollte. Ebenfalls erwähnenswert ist das Titelstück, ein faszinierender Zwitter aus atmosphärischem Pop und keifendem Hardrock.Es mag wie ein Treppenwitz wirken, dass gerade das über zwanzig Minuten lange "Taurus 2" am ehesten davon zeugt, dass Oldfield auf bestem Wege war, völlig aus der Bahn zu geraten. Fast schon lieblos werden hier Teile aneinandergereiht, einen die Komposition zusammenhaltenden Spannungsbogen sucht man vergebens. Während zuvor die einzelnen Teile der Suiten filigran verwoben waren, regierten nun bis an die Peinlichkeitsgrenze aufgeblasene Versatzstücke, die mehr oder minder willkürlich aneinandergereiht wirkten.

Wohin geht die Reise also, wenn sich eine so offenkundige Schaffenskrise ankündigt?

Die Antwort: An die Spitze der Charts. Ein Jahr nach "Five Miles Out" hatte sich Mike Oldfield entgültig entschieden. Die Folgealben "Crises" und "Discovery" markierten den kommerziellen Höhepunkt des Musikers. Songs wie "Moonlight Shadow", "To France" oder "Shadow on the wall" zählen heute zu jenem Pantheon des Grauens, das einem Formatradiosender als "Classic Rock" verkaufen wollen. Gewiss, eingängig sind sie ja, diese Schlager. Und Maggie Reillys Stimme verleiht Liedern wie "Foreign Affair" eine engelshafte Eleganz, die sie gar nicht verdient hätten. Im Vergleich zu späteren Katastrophen sind die großen Singlehits jener Ära sogar noch immer halbwegs hörbar - und das will was heißen.

Die Antwort: An die Spitze der Charts. Ein Jahr nach "Five Miles Out" hatte sich Mike Oldfield entgültig entschieden. Die Folgealben "Crises" und "Discovery" markierten den kommerziellen Höhepunkt des Musikers. Songs wie "Moonlight Shadow", "To France" oder "Shadow on the wall" zählen heute zu jenem Pantheon des Grauens, das einem Formatradiosender als "Classic Rock" verkaufen wollen. Gewiss, eingängig sind sie ja, diese Schlager. Und Maggie Reillys Stimme verleiht Liedern wie "Foreign Affair" eine engelshafte Eleganz, die sie gar nicht verdient hätten. Im Vergleich zu späteren Katastrophen sind die großen Singlehits jener Ära sogar noch immer halbwegs hörbar - und das will was heißen. Während man nämlich bis Mitte der Achtziger noch den Eindruck gewinnen konnte, dass Mike Oldfield durchaus Spaß an seiner neuen Identität als Popmusiker hatte, sollte sich das Bild in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts auf dramatische Weise wandeln. "Crises" und "Discovery" waren banale Alben, die aber noch von melodischem Einfallsreichtum und der Strahlkraft manch genialer Momente zehren konnten - die danach erschienenen "Islands" und "Earth Moving" waren Schund, richtig schlimmer Schund.

Gerade "Earth Moving" zählt zu den albtrauminduzierendsten Alben der Achtziger. Man muss ich v.a. vor Augen führen, dass es im Jahr 1989 veröffentlicht wurde, jedoch eher wie ein Album, das fünf Jahre früher entstanden war, klingt. Gegatete Drums in bester Phil Collins-Manier treffen auf seifige Keyboardstreicher, der meist bis zur Debilität verhallte Gesang (u.a. von Oldfields Gattin in dem gruseligen "Innocent") kündet von Apokalypsen, die nicht einmal Nostradamus vorhersehen konnte. Hört euch am besten die beiden nach diesem Absatz verlinkten Songs an und bildet euch selbst ein Urteil - ich ertrage es kaum, weitere Worte über diese Schall gewordene Bankrotterklärung zu verlieren.

Gerade "Earth Moving" zählt zu den albtrauminduzierendsten Alben der Achtziger. Man muss ich v.a. vor Augen führen, dass es im Jahr 1989 veröffentlicht wurde, jedoch eher wie ein Album, das fünf Jahre früher entstanden war, klingt. Gegatete Drums in bester Phil Collins-Manier treffen auf seifige Keyboardstreicher, der meist bis zur Debilität verhallte Gesang (u.a. von Oldfields Gattin in dem gruseligen "Innocent") kündet von Apokalypsen, die nicht einmal Nostradamus vorhersehen konnte. Hört euch am besten die beiden nach diesem Absatz verlinkten Songs an und bildet euch selbst ein Urteil - ich ertrage es kaum, weitere Worte über diese Schall gewordene Bankrotterklärung zu verlieren.

Innocent und Earth Moving

Fassen wir also zusammen: Die Achtziger sind Oldfields tragisches Jahrzehnt. Das alte Erfolgsschema (lange Instrumentals) war einem neuen (eingängige Liedchen) gewichen. Die zu Beginn dieser Schaffensphase noch immer aufblitzende Genialität hatte sich spätestens zu "Islands" völlig aus dem Staub gemacht und sollte fortan nur noch sporadisch im Hause Oldfield zu Besuch kommen. Wie oben bereits angedeutet, ist eine Teilschuld sicher auch bei Virgin Records zu suchen, da das Label Oldfield konsequent davon abhielt, nach den großen Singlehits wieder progressivere Töne anzuschlagen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass der Kommerzzwang allein keine gültige Ausrede für solch grässlichen Kleister wie "Holy" sein darf. Er hätte doch wenigstens guten Schrott zur Devisenbeschaffung machen können, der Mike.

Dass er noch immer zu mehr als Aufzugsbeschallung in der Lage war, sollten die Neunziger zeigen. Dass er den Weg aus der künstlerischen Stagnation nicht mehr wirklich finden würde allerdings auch.

Eines muss man der zweiten Phase aber zugutehalten: Es kam kein einziges Album, das "bell" oder "tubular" im Titel enthielt, heraus.

.jpg)