"And

you want to travel with her, and you want to travel blind / and you

know she will trust you, for you've touched her perfect body with your

mind." Zeilen, die einem den Boden unter den Füßen wegreißen. Zeilen,

die begreiflich machen, wozu Sprache fähig sein kann. Geraunt von einem

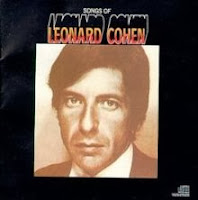

etwas bieder aussehenden Mann, stets vorzüglich gewandet. Ein Künstler,

ein Dichter ist er, dieser Leonard Cohen. Ein talentierter Sänger

weniger, wobei das, was er Ende der Sechziger stimmlich zu fabrizieren

in der Lage war, im Vergleich zu seinem heutigen Geröchel beinahe wie

Operngesang wirkt.

Aber darum geht es auch nicht. Die

Stimme passt perfekt zur Musik. Rastlose Zupfmuster, spukige Streicher,

schräge Bläserakzente, dazu der monoton-rezitative Singsang Cohens. Mit

minimalen Mitteln erzeugt er eine ungemein intime Atmosphäre. Im Zentrum

stehen die Texte, die Geschichten, die er erzählt. Strophen, die man in

Gänze wiedergeben muss, um ihre Schönheit zu begreifen:

"When I left they were sleeping,

I hope you run into them soon.

Don't turn on the light

You can read their address by the moon;

And you won't make me jealous

If I hear that they sweeten your night

We weren't lovers like that

And besides it would still be all right." (aus "Sisters of mercy")

Die

Bilder, die Cohen heraufbeschwört, entstehen aus den Zwischentönen, den

Wechselwirkungen angedeuteter Gefühlslagen. Und obwohl die Sprache

stets vage bleibt, erzeugt jedes Lied eine ganz bestimmte Emotion. So

ist beispielsweise "So long, Marianne" ein Song, der selbst Ertrinkenden

ein Lächeln aufs Gesicht zaubern dürfte. Und "Teachers" ist in bestem

Sinne verzweifelt.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen